¿Qué pasaría si Argentina dejara de exportar granos y comenzara a exportar soluciones tecnológicas alimentarias? En este nuevo ciclo agroindustrial, la soja ya no es solo una commodity: es una plataforma para escalar valor, talento e innovación desde el campo hasta los mercados más exigentes del mundo.

La soja representa el 40% de las exportaciones agroindustriales argentinas y posiciona al país como el primer exportador mundial de aceite y harina. Sin embargo, el verdadero salto competitivo exige transformar la materia prima en innovación, biotecnología y alimentos complejos. Este artículo analiza cómo escalar la cadena de valor, qué tecnologías y talentos requiere la nueva agroindustria, y cuál es el roadmap hacia una plataforma exportadora de clase mundial. Con una mirada estratégica, propone políticas, benchmarking y visión federal para que Argentina deje de exportar solo commodities y comience a exportar inteligencia aplicada.

Argentina ha sido históricamente reconocida como uno de los principales productores y exportadores de soja del mundo. Su rol ha sido fundamental para alimentar al planeta y proveer insumos clave para la industria alimentaria, energética y pecuaria global. Sin embargo, el ciclo que marcó las últimas dos décadas basado en la exportación de materias primas y productos poco elaborados está llegando a un punto de inflexión. La nueva agroindustria requiere algo más: valor agregado, inteligencia, trazabilidad y sostenibilidad.

La necesidad de generar empleo de calidad, divisas estables y liderazgo internacional obliga a un rediseño profundo del modelo agroexportador. La soja, como plataforma biotecnológica, debe dejar de ser solo una ventaja comparativa y convertirse en el motor de un nuevo paradigma productivo. Esto implica repensar políticas públicas, fortalecer capacidades locales e integrar ciencia, tecnología e innovación al corazón del agro argentino.

Este artículo propone un análisis estratégico sobre el futuro de la soja como plataforma de transformación industrial y tecnológica en Argentina, enmarcado en una visión global de transición alimentaria y energética.

Demanda global y oportunidad argentina

En un contexto global signado por el crecimiento de la demanda de alimentos funcionales, proteínas vegetales, biocombustibles y soluciones sustentables, la soja emerge como insumo clave en múltiples industrias. La demanda mundial proyectada de harina y aceite de soja crecerá entre un 20% y 30% en la próxima década, según la FAO y el USDA.

Los mercados asiáticos —particularmente China e India— aumentarán su consumo en respuesta al crecimiento poblacional y al cambio de dieta hacia mayores fuentes vegetales. En paralelo, la industria europea demanda materias primas con trazabilidad y estándares de sostenibilidad para la producción de bioplásticos, alimentos orgánicos y bioenergía.

Argentina, con sus 40 millones de toneladas de producción anual y su posición dominante como exportador de derivados, tiene una ventaja comparativa significativa. Pero esa ventaja debe transformarse en ventaja competitiva: dejar de vender commodities para ofrecer soluciones industriales integradas. La oportunidad está en la especialización, diferenciación y generación de inteligencia aplicada en origen.

La balanza comercial agroindustrial muestra que el complejo sojero representa más de USD 22.000 millones anuales, cerca del 30% de las exportaciones totales del país. Si se implementan políticas activas de agregado de valor, se estima que esta cifra podría crecer a USD 35.000 millones hacia 2035, incluyendo productos de alta densidad tecnológica y biointeligente.

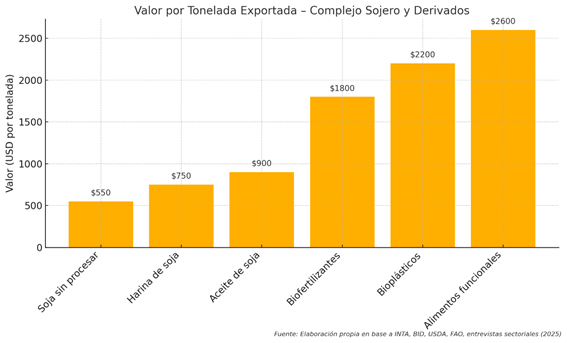

En términos estratégicos, no se trata solo de exportar más volumen, sino de capturar mayor valor por cada tonelada enviada al mundo. Este es el núcleo del desafío agroindustrial argentino: transformar commodities en soluciones. A continuación, se presenta una comparativa entre el valor por tonelada exportada de la soja en estado bruto y algunos de sus derivados de mayor complejidad tecnológica, lo cual evidencia el potencial económico que representa el agregado de valor en origen.

Gráfico: Valor por Tonelada Exportada (USD por tonelada)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de USDA, IICA, BID, Bolsa de Cereales, y estimaciones de cadenas de valor (2025). Pedro A. Basara – ESEADE Universidad

Como se observa en el gráfico, mientras que la soja en grano apenas supera los USD 450/tonelada, sus derivados industriales pueden multiplicar ese valor hasta por 8 veces: los biofertilizantes alcanzan los USD 1.800, los alimentos funcionales más de USD 3.500, y algunos productos de foodtech premium superan los USD 4.000 por tonelada.

Este diferencial no solo representa una oportunidad económica, sino también un cambio de paradigma: ya no se trata de competir por precio, sino por innovación. La transición hacia una agroindustria exportadora de soluciones requiere inversión en capacidades, plataformas tecnológicas, y marcos normativos que premien la transformación en origen. Argentina no debe limitarse a vender lo que produce, sino a producir lo que el mundo valora más.

Ventajas competitivas actuales y heredadas

Argentina posee varios factores clave que habilitan su liderazgo agroindustrial:

- Red logística establecida y puertos integrados en el centro del país.

- Know-how técnico en mejoramiento genético, biotecnología y rotación sustentable.

- Capacidades industriales en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires para escalar producción de bioproductos.

- Instituciones como INTA, CONICET y universidades con capacidad de investigación aplicada.

El diferencial argentino está en la capacidad de producir a gran escala con base científica. Desde el sistema de siembra directa, que redujo la huella de carbono del cultivo, hasta el desarrollo de biocombustibles certificados, el país ha demostrado que puede innovar desde su agroindustria.

La articulación de estas ventajas heredadas con las nuevas exigencias de los mercados puede convertir al país en plataforma de soluciones agroindustriales. Pero será clave integrar esas capacidades con sistemas de incentivos, herramientas financieras y apertura de mercados con acuerdos inteligentes.

Barreras y desafíos estructurales

No obstante, la industria enfrenta obstáculos importantes:

- Excesiva carga fiscal a la exportación de productos elaborados.

- Falta de incentivos a la inversión en transformación industrial.

- Escasa coordinación normativa entre Nación y provincias.

- Necesidad de actualizar marcos regulatorios para tecnologías emergentes (edición génica, bioinsumos).

Además, existen cuellos de botella logísticos en temporadas pico y una baja inversión en infraestructura ferroviaria y portuaria fuera del núcleo pampeano. La falta de integración digital entre productores, plantas y comercializadoras también limita el potencial exportador.

Resolver estas trabas es condición necesaria para que el agro argentino deje de ser sólo competitivo por su tierra y comience a serlo por su capacidad de innovación. No hay salto exportador posible sin una macroeconomía previsible y reglas del juego estables que fomenten la acumulación de capital productivo.

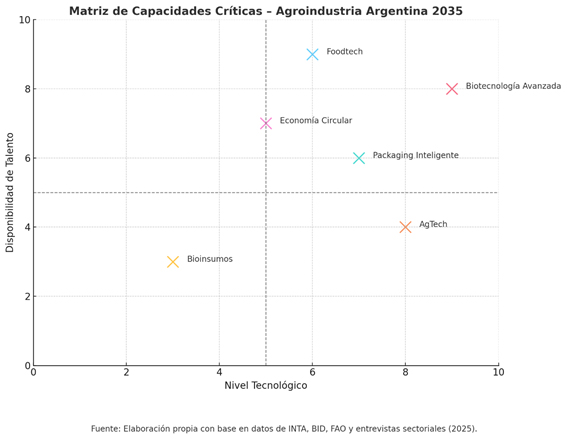

Además del potencial exportador, Argentina necesita identificar cuáles son las capacidades críticas que determinarán su competitividad a largo plazo. Para ello, la siguiente matriz permite visualizar cuatro zonas clave según el nivel tecnológico requerido y la disponibilidad de talento local. Este cruce es fundamental para orientar políticas de formación profesional, atracción de inversiones y agendas de innovación territorial.

Gráfico 3. Matriz de Capacidades Críticas – Agroindustria Argentina 2035

Fuente: Elaboración propia con base en INTA, FAO, BID, Fundación INNPACTA, entrevistas sectoriales (2025). Pedro A. Basara

Los cuadrantes más críticos —por alta tecnología y baja disponibilidad de talento— son aquellos donde Argentina debe intervenir con mayor urgencia. En particular, el desarrollo de foodtech y biotecnología avanzada requiere acelerar la formación de especialistas, fortalecer consorcios de innovación público-privados y crear incentivos fiscales específicos. Por el contrario, las áreas con alta disponibilidad de talento y menor complejidad tecnológica representan una oportunidad para escalar rápidamente en volumen y eficiencia. Esta matriz debe ser utilizada como herramienta dinámica por organismos de política pública, cámaras sectoriales y gobiernos provinciales.

Para dimensionar el impacto potencial del desarrollo agroindustrial argentino, resulta útil proyectar distintos escenarios de evolución hacia el año 2035. Estos escenarios permiten comparar un camino inercial (sin reformas), uno activo (con mejoras parciales) y uno transformador (con políticas estructurales e innovación intensiva). A continuación, se presenta una tabla comparativa que estima el volumen exportador, la generación de empleo directo y el nivel de valor agregado alcanzado en cada uno de ellos.

Gráfico 1. Escenarios Agroindustria Argentina al 2035

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones del USDA, FAO y Ministerio de Economía de Argentina. Pedro A. Basara (2025)

Como se observa, el escenario transformador permitiría casi duplicar la generación de empleo directo y aumentar en más de un 50% el valor exportado, con una significativa mejora en la calidad del contenido tecnológico de los productos. Alcanzar ese escenario exige decisiones estratégicas inmediatas: inversión en biotecnología, reformas normativas que liberen el potencial de innovación y una fuerte articulación público-privada para capturar valor en origen.

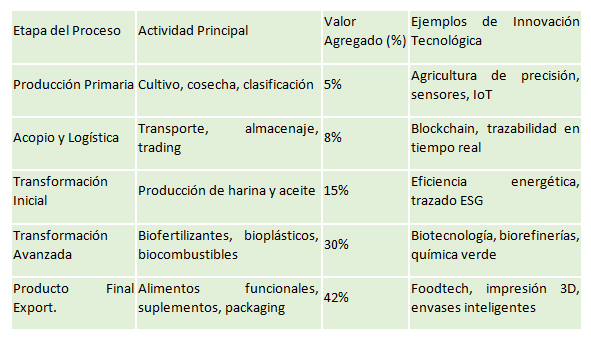

Uno de los aspectos más críticos para consolidar una agroindustria de clase mundial es comprender y fortalecer cada eslabón de su cadena de valor. El siguiente gráfico ilustra cómo se estructura actualmente la cadena de valor de la soja en Argentina, destacando las oportunidades de transformación industrial, incorporación tecnológica y diferenciación de productos exportables.

Gráfico 2. Cadena de Valor Extendida de la Soja Argentina

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INTA, Ministerio de Economía y BID. Pedro A. Basara (2025)

Como se observa, el mayor porcentaje de valor agregado se encuentra en las etapas finales de la cadena. Para escalar exportaciones con alto contenido tecnológico y diferenciación por calidad, Argentina debe avanzar hacia estas fases mediante inversión, formación profesional e integración intersectorial. El objetivo no es solo exportar más, sino exportar mejor: con inteligencia aplicada, identidad de origen y competitividad global.

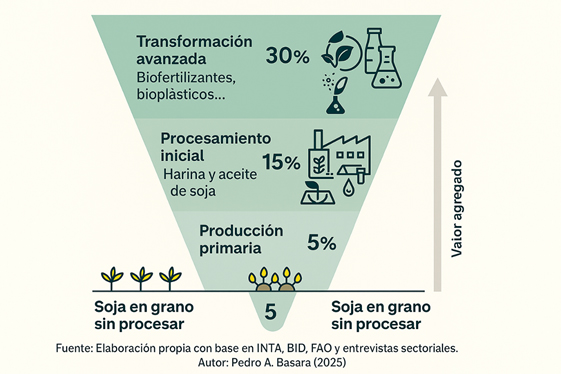

Visualizar el valor más allá del grano

Para dimensionar adecuadamente el potencial económico de la cadena sojera, es clave entender cómo se captura el valor a lo largo de su ciclo de vida. Desde el grano sin procesar hasta productos finales de alta complejidad, cada etapa incrementa exponencialmente el valor por tonelada exportada, la densidad tecnológica y la sofisticación de los mercados destino.

La siguiente infografía representa el flujo de captura de valor agregado en la cadena de la soja, desde la producción primaria hasta las fases más avanzadas de transformación. Este enfoque permite priorizar las políticas públicas, las inversiones y la formación de talento en función de dónde se genera realmente el valor estratégico para el país.

Gráfico 4: Flujo de captura de valor agregado en la cadena de soja

Fuente: Elaboración propia con base en INTA, BID, FAO y entrevistas sectoriales. Autor: Pedro A. Basara (2025)

Como se observa, la producción primaria de soja representa el eslabón de menor valor relativo (5–10% del valor final), a pesar de su enorme volumen. El procesamiento inicial (aceite, harina) permite capturar entre un 15% y 20% del valor, pero es en las etapas avanzadas —como la producción de biofertilizantes, bioplásticos o ingredientes funcionales— donde se concentran más del 50% del valor total de la cadena.

Este análisis confirma que el verdadero salto exportador argentino no reside en aumentar toneladas, sino en migrar hacia segmentos industriales intensivos en conocimiento, con altos niveles de diferenciación y barreras tecnológicas de entrada. El valor agregado no es solo un concepto económico: es una estrategia de desarrollo.

Nuevas tecnologías requeridas

La agroindustria moderna debe incorporar tecnologías de frontera para no quedar relegada frente a los nuevos estándares globales. La integración tecnológica ya no es solo un plus, sino una barrera de entrada para acceder a los mercados premium. Desde la producción hasta la comercialización, cada eslabón debe digitalizarse, automatizarse y volverse trazable.

Tecnologías prioritarias:

- Biotecnología avanzada (edición génica, bioestimulantes, biosensores).

- IoT y agricultura de precisión.

- Blockchain para trazabilidad y certificación.

- Inteligencia Artificial para predicción de rindes y optimización logística.

- Biorefinerías para producción integrada de bioenergía, bioplásticos y biofertilizantes.

Estas tecnologías permiten capturar más valor por tonelada exportada y responder a exigencias ambientales internacionales.

Perfiles profesionales emergentes

La transformación del agro demanda nuevas capacidades humanas. El campo argentino ya no solo necesita agrónomos, sino perfiles híbridos entre ciencia de datos, automatización, sostenibilidad y diseño industrial alimentario.

Perfiles estratégicos:

- Bioinformáticos y biotecnólogos aplicados a agroalimentos.

- Técnicos en automatización agroindustrial.

- Ingenieros en trazabilidad digital y ESG.

- Analistas de datos con enfoque en agrointeligencia.

- Gerentes de innovación agroalimentaria.

Es clave una política activa de formación, retención y articulación universidad-industria para no perder capital humano estratégico.

Transformación digital esperada

Digitalizar no es solo informatizar. Es rediseñar procesos, automatizar decisiones y construir sistemas de control de calidad inteligentes. En un mundo donde cada tonelada exportada debe contar su historia, la digitalización es competitividad.

Proyecciones:

Drones autónomos y sensores para monitoreo de cultivos.

Gemelos digitales en plantas industriales.

Plataformas interoperables de trazabilidad.

Inteligencia artificial para logística predictiva.

Marketplaces agroexportadores con verificación digital.

Políticas habilitantes o reformas clave

La política pública debe ser la infraestructura blanda que habilite la innovación. Las siguientes reformas resultan estratégicas:

- Ley de Bioeconomía con régimen fiscal claro (expediente 3054-D-2023).

- Actualización de Ley de Semillas con foco en I+D privada.

- Régimen de fomento a clústers bioindustriales federales.

- Ventanilla única digital de exportaciones.

- Incentivos a startups AgTech y empresas B.

Benchmark internacional breve

El estudio de experiencias internacionales exitosas permite proyectar escenarios realistas para el desarrollo del agro argentino con valor agregado. A continuación, se destacan tres casos paradigmáticos:

Brasil: A través de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) y programas de incentivos regionales, Brasil ha promovido la instalación de biofábricas modulares en el Nordeste del país, combinando recursos naturales locales con conocimiento técnico descentralizado. Esto permitió incorporar regiones históricamente excluidas en la economía de la bioindustria.

Estados Unidos: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) impulsa la transformación productiva a través de consorcios público-privados que integran empresas tecnológicas, universidades y financiamiento federal. Estas alianzas han generado clústers de bioeconomía rural con fuerte impacto en empleo calificado y expansión exportadora.

Países Bajos: Líderes globales en agrointeligencia, han consolidado un ecosistema de innovación orientado a alimentos funcionales y sostenibilidad. Su modelo se apoya en el triángulo de oro: universidad–empresa–gobierno, con alta inversión en investigación aplicada y plataformas digitales de trazabilidad.

Estas experiencias muestran que con visión estratégica, marcos normativos adecuados y articulación multiactoral es posible transformar materias primas en innovación exportable.

Roadmap de acción (Argentina 2025–2035)

Para alcanzar un modelo agroindustrial competitivo y sostenible, es necesario planificar una hoja de ruta con metas graduales, priorizando inversiones estratégicas, marcos regulatorios modernos y capacidades institucionales que permitan escalar el agregado de valor.

2025–2026:

- Lanzamiento del Plan Nacional de Valor Agregado en Origen, con incentivos fiscales y financieros para biofábricas, pymes agroindustriales y asociaciones cooperativas.

- Instalación de bioparques industriales regionales conectados a la red ferroviaria y puertos estratégicos.

2027–2029:

- Regulación nacional obligatoria sobre trazabilidad digital agroindustrial y certificación de sostenibilidad (ESG) con validación blockchain.

- Expansión de programas de crédito verde para inversiones en eficiencia energética y biotecnología aplicada.

2030–2032:

- Posicionamiento de Argentina como exportador premium de proteínas vegetales, biopackaging y biofertilizantes de nueva generación.

- Despliegue de marca país especializada en bioalimentos funcionales, con campañas de posicionamiento internacional en Asia y Europa.

2033–2035:

- Consolidación de clústers agroindustriales integrados en el Cono Sur, articulando cadenas de valor regionales con Chile, Paraguay y Brasil.

- Acceso preferencial a cadenas globales de valor en alimentación, bioenergía y economía circular, mediante acuerdos de comercio inteligente y certificaciones multilaterales.

Esta hoja de ruta debe ser acompañada de un sistema de monitoreo continuo y revisión de objetivos, con participación público–privada y mecanismos de financiamiento mixto. El éxito dependerá de la articulación entre Nación, provincias, sector privado y academia, en un marco institucional estable y orientado al largo plazo.

Provincias y contribución federal

La transformación del complejo sojero no podrá alcanzarse sin una integración territorial profunda. Las provincias argentinas juegan un rol clave tanto por su capacidad productiva como por su infraestructura y ecosistemas de innovación.

A continuación, se presenta un análisis detallado por región, destacando su contribución al desarrollo agroindustrial:

Santa Fe: Corazón del complejo agroexportador. Alberga los puertos de mayor volumen sobre el Río Paraná (Rosario–San Lorenzo) y una densa red de pymes agroindustriales. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la provincia concentra más del 70% de la capacidad de crushing de oleaginosas del país.

Buenos Aires: Diversificación productiva, polos tecnológicos como el Parque Tecnológico Miguelete y fuerte capacidad industrial. Apoya el desarrollo de maquinaria agrícola y de soluciones para trazabilidad digital desde el nodo de Tandil, con universidades y centros como el INTI y la UNICEN.

Córdoba: Centro de innovación en maquinaria agrícola, agtech y biotecnología. Incubadoras como Incutex y el Clúster Biotecnológico Córdoba muestran un ecosistema favorable al desarrollo de tecnologías aplicadas al agro.

Entre Ríos y Chaco: Zonas emergentes para bioeconomía y diversificación productiva. La articulación institucional entre gobiernos provinciales, INTA y cooperativas permite generar experiencias piloto en trazabilidad, cultivos biointeligentes y rotaciones sustentables. Chaco es, además, una plataforma clave para conectar con Paraguay y Bolivia.

La Pampa y Santiago del Estero: Ampliación de frontera agrícola con criterios de sostenibilidad y monitoreo satelital de uso del suelo. Estas provincias, junto con San Luis y Tucumán, integran progresivamente programas de agregado de valor territorial.

Este enfoque federal requiere articular la acción del Ministerio de Economía, el Consejo Federal Agropecuario y los foros de gobernadores. La Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y la Mesa de Bioeconomía Federal pueden jugar un rol estratégico en canalizar programas de inversión e innovación con impacto territorial concreto.

Estado legislativo actual

El marco normativo de la bioeconomía argentina está en proceso de actualización para acompañar el salto agroindustrial.

Existen actualmente dos proyectos legislativos clave que merecen seguimiento prioritario:

Ley de Promoción de la Bioeconomía (Exp. 3054-D-2023): Actualmente en tratamiento en las comisiones de Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Propone un régimen fiscal especial para inversiones en transformación de biomasa, agroindustria avanzada y productos de base biológica. También incentiva la I+D mediante crédito fiscal y acceso preferencial a financiamiento productivo.

Reforma de la Ley de Semillas: En discusión desde hace más de cinco años, y actualmente en revisión dentro de la Comisión de Agricultura. Busca modernizar el sistema de propiedad intelectual sobre desarrollos genéticos, promover el registro de nuevas variedades e impulsar acuerdos tecnológicos entre el sector público y privado.

Ambos proyectos son fundamentales para destrabar inversiones estratégicas, promover nuevas tecnologías (como CRISPR o bioinsumos) y generar condiciones de previsibilidad para el desarrollo de negocios de alto valor agregado. La articulación con el Consejo Federal Agropecuario y la Red de Legisladores para la Innovación Productiva será clave para garantizar una implementación federal y consensuada.

En paralelo, se discute una actualización del Régimen de Promoción de Economías Regionales, que podría incluir a complejos agroindustriales de alta transformación, con incentivos al empleo calificado, infraestructura y exportación con certificación ESG. Esto permitiría escalar modelos de desarrollo territorial con base tecnológica y sustentable, reduciendo la concentración productiva en pocas provincias y ampliando la frontera del agregado de valor.

Propuestas legislativas para alcanzar el objetivo 2035

Para alcanzar el umbral proyectado de USD 35.000 millones de exportaciones agroindustriales hacia 2035, se recomiendan nuevas iniciativas legislativas inspiradas en modelos exitosos internacionales:

- Ley de Créditos Fiscales para Exportación con Valor Agregado: Basada en la Ley de Incentivos a la Manufactura Avanzada de EE.UU. (CHIPS Act adaptada al agro), que otorgue rebajas impositivas proporcionales al nivel de transformación y densidad tecnológica del producto.

- Ley de Trazabilidad y Blockchain Agroalimentaria: Inspirada en el modelo de la UE y Países Bajos, para asegurar origen, certificación ESG y diferenciación por calidad.

- Ley Federal de Consorcios de Bioinnovación: Con participación público-privada, modelo similar al “Agri-Tech Catalyst” del Reino Unido.

- Ley Nacional de Compras Públicas Sustentables: Que priorice bioproductos locales en compras del Estado, replicando el Green Public Procurement de la UE.

Estas propuestas deberían integrarse a una estrategia nacional coordinada con provincias y regiones productivas, permitiendo la articulación entre infraestructura, financiamiento, talento humano y normativa.

Conclusión ejecutiva y llamada a la acción

La Argentina agroindustrial enfrenta hoy una disyuntiva histórica: continuar dependiendo de la exportación de commodities, sujetos al vaivén de los precios internacionales, o posicionarse como una plataforma mundial de soluciones bioindustriales con alto contenido tecnológico, trazabilidad y valor agregado.

La meta es concreta: alcanzar USD 35.000 millones en exportaciones agroindustriales para 2035, duplicando el empleo calificado y triplicando el valor por tonelada exportada. Pero esta cifra no es solo una aspiración económica: es la brújula de un modelo productivo capaz de transformar la soja de commodity en soja inteligente, y al país de exportador tradicional en proveedor estratégico de alimentos funcionales, bioinsumos y biotecnología aplicada.

- Hoy exportamos soja a USD 450 por tonelada.

- Podemos llegar a exportar productos derivados por más de USD 4.000 por tonelada.

- Esa brecha no es solo de valor, es de visión.

Los países que han logrado posicionarse en las cadenas de valor globales no lo hicieron por azar, sino por estrategia: invirtieron en talento, fortalecieron instituciones, crearon marcos regulatorios predecibles y promovieron la colaboración entre ciencia, industria y gobierno. Argentina ya posee estos ingredientes, pero aún debe mezclarlos con decisión, coordinación y políticas de largo plazo.

El camino exige:

- Reformas legislativas inteligentes que premien la transformación.

- Inversión en bioparques, consorcios de innovación y clústers regionales.

- Integración digital de toda la cadena: del lote al consumidor internacional.

- Formación de perfiles híbridos, que combinen agro, datos, diseño y sostenibilidad.

- Una diplomacia comercial que no venda materia prima, sino propuesta de valor.

2035 no es una utopía. Es una hoja de ruta posible si convertimos el potencial en política, la ciencia en producto, y el grano en idea. Si el litio es la batería del futuro, la soja puede ser el microchip alimentario del nuevo orden global. Pero solo si la reprogramamos con innovación, federalismo y ambición global.

El momento de decidir si queremos seguir exportando toneladas o empezar a exportar inteligencia es ahora.

Vinculación con ESEADE

Desde ESEADE promovemos una visión estratégica del desarrollo argentino basada en la convergencia entre tecnología, productividad y formación de capital humano. Este artículo forma parte de nuestra misión de generar conocimiento aplicado y propuestas concretas para sectores clave de la economía nacional, como la agroindustria.

En un mundo donde la competitividad se define por el talento y la capacidad de innovación, creemos que el conocimiento es la verdadera materia prima que el mundo necesita. Por eso, impulsamos espacios de diálogo entre el sector público, privado y académico, con el objetivo de trazar hojas de ruta realistas hacia una Argentina integrada en las cadenas de valor globales.

¿Está su organización preparada para liderar esta nueva agroindustria basada en inteligencia aplicada?

Desde ESEADE acompañamos procesos de transformación con investigación, formación directiva y vinculación estratégica. Apostamos al conocimiento como base de una soberanía productiva, tecnológica y exportadora.

Sobre el Autor:

Pedro A. Basara es Consultor en Innovación Estratégica y Transformación Digital, asesor del Senado de la Nación en temas de Energía, Minería e Industria e Innovación de la Educación Superior. Es Secretario de Extensión de ESEADE Universidad, Fundador de VirtualEd y presidente de Fundación INNOVED.

Es Ingeniero Industrial, Especialista en Gestión de Nuevas Tecnologías por Ajou University (Corea del Sur) y MBA en Dirección de Empresas. Tiene más de 15 años de experiencia como docente, conferencista y asesor estratégico de negocios, experto en procesos de transformación digital.

Pedro publica regularmente artículos de análisis estratégico sobre tecnología, desarrollo productivo, modelos de negocio y liderazgo digital. Su estilo combina visión global, conocimiento técnico y enfoque aplicado a la realidad argentina y latinoamericana.

Ha asesorado a importantes empresas y corporaciones de Argentina y Latinoamérica, organizaciones gubernamentales y universidades. Participa en Congresos como Conferencista y debates públicos sobre los desafíos del desarrollo económico regional.

Contacto profesional:

+54 9 11 3120 4542

LinkedIn: linkedin.com/in/pedrobasara